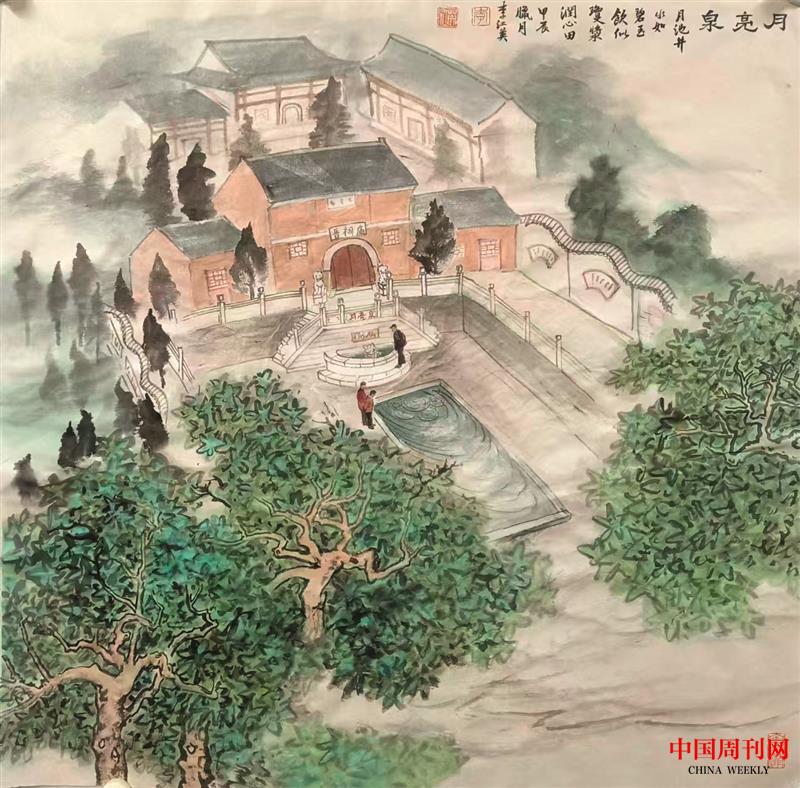

月亮泉

骏马秋风冀北,杏花春雨江南。

这是一副极有名的对联,说明南北不同风物和环境给人呈现出的感受不同,自然条件产生的风格差异恰恰是艺术的魅力所在,并在艺术审美上反映出强烈的互补性和差异性。

李江英学习经历主要在北方,是燕赵大地的儿女。昔年,她在清华园写生的身影仿佛历历在目,如果用当下的文字来评鉴,那就是“写生已是她的常态”。

对写生的痴迷,使其常常废寝忘食,这种喜欢直接从对象中撷取的表现形式遥承于张仃和李可染等诸位前辈,他们就是以“白纸对青天”的形式,直接面对自然写生和创作,用自己的切身体会来重新唤回中国山水画的精神和生命气息。

写生,是写出对象中最有生命价值的内容。写生也是物我相融的过程,从而达到心手互动与合一的目的。用毛笔来进行操作,多了一份“笔墨”的情结。如何把对象融进笔墨系统,那需要有个“化”的程度,这一点,李江英用实践来阐释了这个问题:在书与画的互动中理解笔致的趣味性,同时消解和自然对象的矛盾。她的“化境”是带有强烈的生命意态的,充满自信和好奇,不惮于对象的复杂与繁琐,甚至有意向难度挑战。她向来以胆大著称,正是这种有胆有识而不拘于前人的画格,从而具备了特有的意蕴。“可贵者胆”在她身上体现得很充分。由此方能“陈言务去”,打破僵化的范式,产生新的艺术效果。

写生是李江英艺术生涯的一个缩影。她通过观察、学习和创新,将生活中的普通事物转化为艺术,正所谓“化境而生,以心接物”。她用写生历程告诉我们,艺术来源于生活,但高于生活,创作出好的作品需要用心去观察、去感悟、去创新。

近十年,由于生活的原因,李江英南北两地奔波,由此,画里多了些许烟水之气:朝晖夕阴中的池馆台榭,林木滃染中的芳径逶迤,一度成为画中的主体。

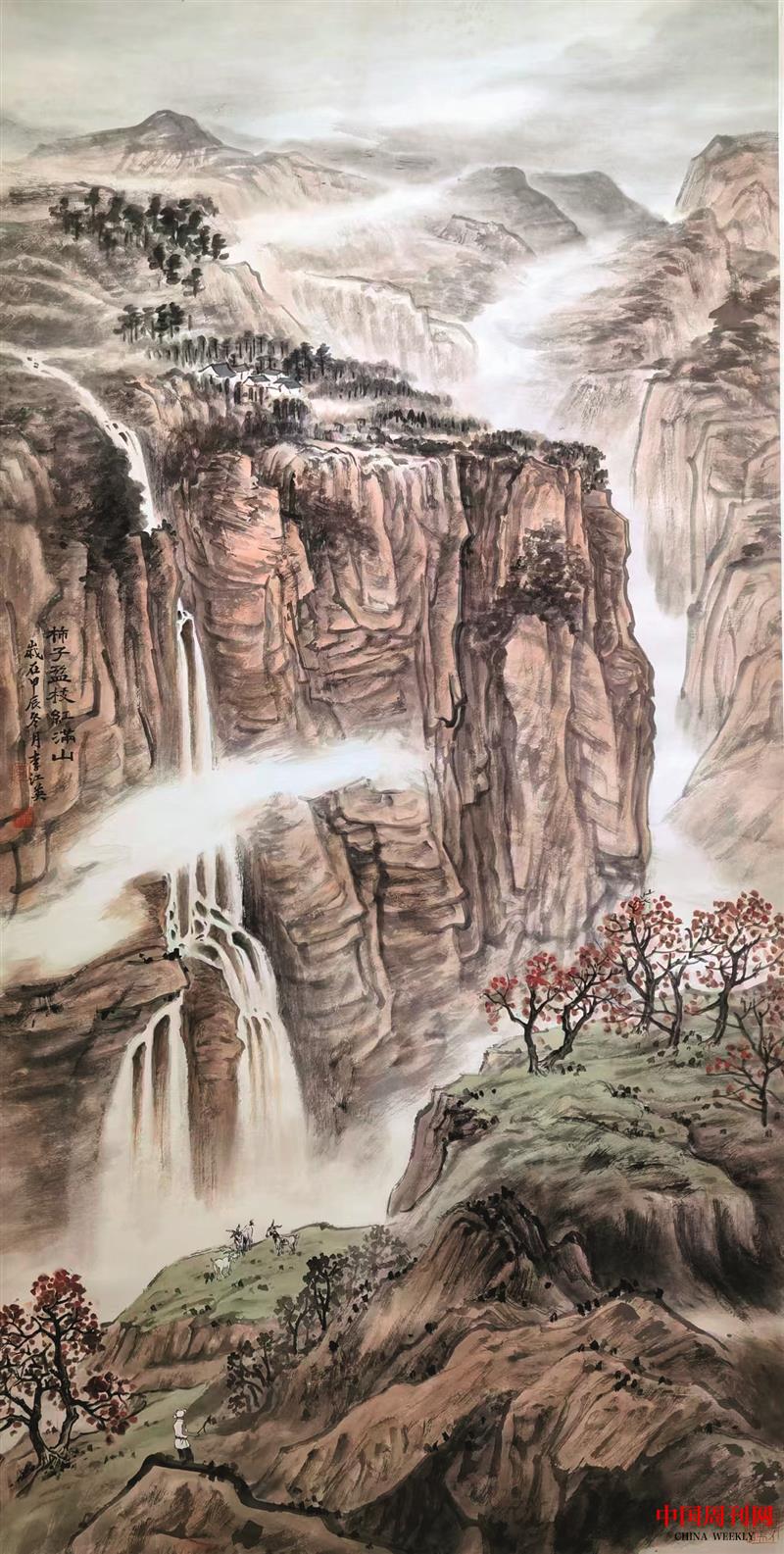

柿子盈枝红满山

李江英山水画近作多以小写意笔法绘之,融南北两宗山水画之精髓于一身,笔憨墨畅,设色明快清灵,意境隽永精雅,以独特的结体与笔墨语言,将“眼中丘壑”变而为“胸中丘壑”,传达出她从传统笔墨语言及结体中体悟当代感受及文化使命的决心。她以“断章”法取全景,所谓“神龙见首不见尾”,结构章法举重若轻,显露出在布局上的深厚功力。写“眼中丘壑”之物象多取北派之特征:山石裸露,结体雄强,勾勒筋骨,皴染向背,笔法多变,以行楷勾筋勒骨,兼以章草复写之,笔走龙蛇,物象生动而多变,结体书法性强。而将“眼中丘壑”升华为“胸中丘壑”时,物象则多取南派之特征:云笼青山雾锁层林,烟雨迷蒙,水酣墨畅,充分发挥了她在水墨点染方面的优势,随意性与偶发性使墨法的灵动本质得以显现。

李江英在山石皴染方面有自己鲜明的个人语言,借用钟涵先生语形容,乃为“湍流体”式皴法,这种皴法结构物象,使巍然的山石具有了灵动的气息,更使观者通过“湍流体”式皴法,感受到李江英内心涌动的强烈而难以平息的激情。

她的青绿山水小品也可圈可点,其笔下的小品设色清雅瑰丽,结体高古,超然物外,景致简括,意境悠长,不失为给浮躁的当代人一块修心的净土。

从李江英的作品中可感受到环境所起的影响,南北意味融合起来了,这是很可喜的,从这种相辅相成的关系中,我们可以看到她一直在用写生艺术与心灵对话。(作者简介:王玉良,清华大学美术学院教授;郭红梅,中央美院副教授、博士)

李江英,河北省沙河市人。1997 年毕业于河北师范大学美术系,获学士学位。2006 年毕业于清华大学美术学院,获文学硕士学位。2010年结业于浙北中国画研究院仁量(中国美术学院张伟平教授)山水高研班。中国基础美术教育委员会委员,河北省美术家协会会员,邢台美术家协会理事,沙河市美术家协会主席,邢台山水画研究会理事,浙江西子画院画家,现供职于河北省沙河市文化馆。

责任编辑:王灿灿 校对:北山