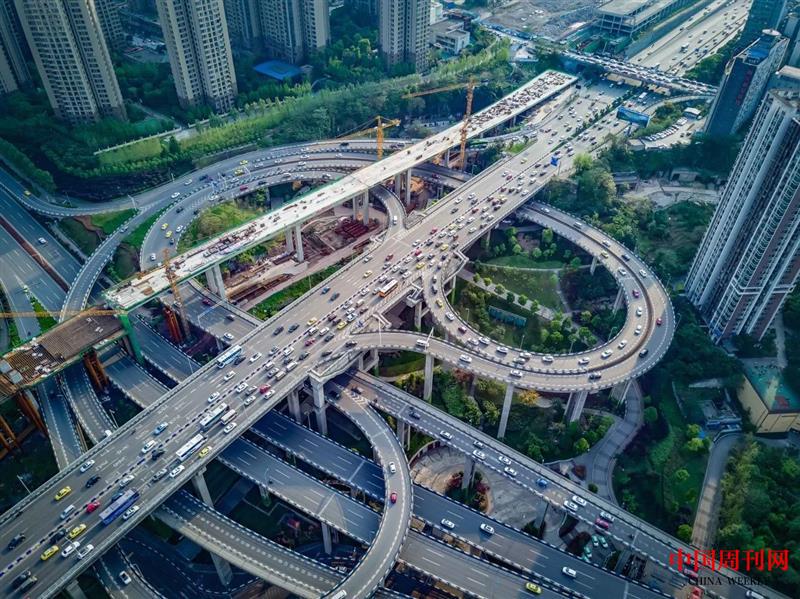

上海城市夜景 上海外滩 上海落日 2019年11月,习近平总书记在上海杨浦滨江考察时,首次提出“人民城市人民建,人民城市为人民”重要理念。2022年10月,人民城市重要理念被写进党的二十大报告,成为新时代我国城市建设发展的行动指南。 2023年5月10日,习近平总书记在主持召开高标准高质量推进雄安新区建设座谈会时强调:“要坚持人民城市人民建、人民城市为人民,解决好雄安新区干部群众关心的切身利益问题,让人民群众从新区建设发展中感受到实实在在的获得感、幸福感。要坚持就业优先,完善就业创业引导政策,加强对新区劳动力的再就业培训。要推进城乡统筹发展,在缩小城乡差距、推动城乡融合发展、促进全体人民共同富裕上闯出一条新路来。” 让人民生活更美好,是总书记念兹在兹的牵挂。近日,以“城市,让生活更美好”作为总主题的世界城市日即将到来。世界城市日是联合国首个以“城市”为主题的国际日,也是首个由中国政府倡议并成功设立的国际日。2013年12月,第68届联合国大会通过决议,决定自2014年起,将每年10月31日确定为世界城市日。 今年的世界城市日中国主场活动,将于2024年10月25日至28日在威海国际经贸交流中心举办。主题为“共建人民城市,共享美好生活”,由住房城乡建设部、联合国人居署和山东省人民政府共同主办,威海市人民政府和山东省住房和城乡建设厅具体承办。 “人民城市人民建,人民城市为人民”,在世界城市日到来之际,《中国周刊》走进上海、无锡、广州、重庆等城市,聚焦各地有高度、有温度的人民城市建设和新时代中国特色城市发展道路的重大创新,推出本期“人民城市特别报道”。 上海陆家嘴 上棉十七厂改造为上海国际时尚中心 上海电厂遗址公园 上海电厂遗址公园 上海发电厂改造为文化园区 上海杨浦“锈带”变“秀带 随着我国的城镇化建设不断推进,城市规模不断扩大,综合实力显著增强,基础设施持续改善,城市更加宜业宜居。如今,我国已步入城镇化较快发展的中后期,城市发展由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重,从“有没有”转向“好不好”。 人民城市作为我国推进社会主义现代化城市发展模式、前进道路、内涵品质等系统变革的创造性理念,其建立在中国式现代化拓展和推进的过程之中,构织了中国式现代化视域下我国城市发展由“规模数量型”到“内涵质量型”的战略引领转向,并以此推进社会主义现代化城市的转型与升级。 近年来,各地认真贯彻“人民城市人民建,人民城市为人民”理念,转变城市治理思路,引入更多新兴科技力量,不断提升城市治理水平,努力建设“人民之城”“幸福之城”。在这一重要理念指引下,一幅幅生动隽永的实践图景渐次铺展,不断构筑起新时代宜居宜业的人民之城。 创造样板 凸显城市的人本价值 2019年11月,习近平总书记在上海杨浦滨江考察时,首次提出“人民城市人民建,人民城市为人民”重要理念。作为“人民城市”重要理念的首提地,在新时代新征程上,上海建设中国式现代化人民城市有一份特殊的使命:这座城市不仅要成为改革开放、科技创新、经济发展的“开路先锋”,也要在城市治理上创造样板,在凸显城市的人本价值上成为范例。 上海是具有世界影响力的现代化国际大都市,在全面践行人民城市理念,充分发挥党的领导和社会主义制度的显著优势方面,上海充分调动人民群众积极性主动性创造性,在城市规划和执行上坚持一张蓝图绘到底,加快城市数字化转型,积极推动经济社会发展全面绿色转型,全面推进韧性安全城市建设,努力走出了一条中国特色超大城市治理现代化的新路子。 五年来,全面践行人民城市建设理念贯穿于上海城市规划、建设、发展、治理的方方面面,推动高质量发展,加快城市治理现代化,切实保障和改善民生,提升文化软实力,建设美丽上海,把为人民谋幸福、让生活更美好作为鲜明主题,着力打造人民城市重要理念最佳实践地,谱写新时代“城市,让生活更美好”的新篇章。 人民是城市的主人,是城市一切工作的出发点、落脚点,也是一座城市最可依靠、最应凝聚的力量所在。基于这样的认识,上海市在民生和城市治理工作上,以更深、更实的人民情怀把增进民生福祉作为城市建设和治理的出发点和落脚点,大力推进“民心工程”,构建人人参与、人人负责、人人奉献、人人共享的城市治理共同体。 今年是人民城市理念提出五周年。作为首提地的上海杨浦,数字经济蓬勃发展,生活青春涌动。面对新形势,杨浦深入践行人民城市理念,始终把人民宜居安居放在首位,全力打造“住有宜居”杨浦样板。 杨浦滨江位于黄浦江岸线东端,是中国近代工业的摇篮。中国最早的机械造纸厂、最早的现代化自来水厂、远东最大火力发电厂等都诞生于此。伴随产业转型升级,杨浦滨江沿岸的老工业遗存陆续“退休”,空置土地和废旧厂房成为市民亲水的障碍。一条新的生活“秀”带上,曾经的祥泰木行成为人民城市建设规划展示馆;昔日的上海工业文明的源点蒋家浜,如今成为仁恒置地探索旧区改造有机更新的典型案例;当年“远东最大制皂厂”的生产原址变身网红咖啡馆;原来的国棉十七厂,现在则是游人如织的上海国际时尚中心……经过活化利用的杨浦滨江,将最好的资源还给人民,并承担新的时代使命,向每一位游客诉说着中国工业发展的厚重与雄浑。 近年来,杨浦区接连启动国家文物保护利用示范区、儿童友好公共空间示范区、公园城市先行示范区、“世界会客厅”全域旅游特色示范区、空间无障碍创新示范区等五个示范区建设。五个示范区维度不同,却又紧密关联,都是在探索人民生活的理想场景,让每一个人在杨浦都能“诗意栖居”。 “滨江岸边一年四季都有新风景,随手一拍都是大片。”72岁的戴以令,隔三岔五跑杨浦滨江拍照。“前面是曾经的国棉十七厂,现在是上海国际时尚中心;当年的糖仓,现在是滨江的地标性公共空间。” 无锡江阴大桥 无锡水乡古镇 重庆城市夜景 重庆城市风光 重庆渝中半岛 重庆鹅公岩立交桥 沿着杨浦滨江漫步游览,一座外观酷似半镂空“木盒子”的建筑进入视野。它就是杨浦滨江人民城市建设规划展示馆,由具有百年历史的祥泰木行旧址改建而成。如今,这里成为市民游玩、休息、学习、交流的重要空间。 杨浦滨江从昔日的“工业锈带”变身“生活秀带”“发展绣带”,被联合国教科文组织称为“世界仅存的最大滨江工业博览带”。如今的杨浦滨江已成为市民旅游的热门打卡点。五年之变,生产、生活、生态岸线上的“小而美”在杨浦滨江处处可见,数以万计的市民在杨浦滨江书写下了人民城市的生动注脚。 人人参与、人人负责、人人奉献、人人共享。五年来,从杨浦滨江到上海全市,从一根“秀带”到一城巨变,上海在人民城市重要理念指引下不断追求卓越,人民城市的底色更加鲜明、发展更有活力。 擦亮底色 聚焦美好生活需要 人民城市的底色是温暖、包容和共享。温暖体现在城市对居民的关怀和照顾上,包容则意味着城市对不同群体的接纳和尊重,而共享则强调城市资源的公平分配和共同享用。在新时代城市现代化过程中,坚持践行人民城市理念,要擦亮底色,不断提升城市治理现代化水平,聚焦人民美好生活需要,合理安排生产、生活、生态空间,走内涵式、集约型、绿色化的高质量发展道路,努力营造宜业、宜居、宜乐、宜游的良好环境,让人民群众有更多安全感、获得感、幸福感、归属感、成就感。 平安之城,提高人民的安全感。安全是城市发展的基石和底线,一头连接人民群众的美好生活,一头连着高质量发展。没有基本的安全支撑,城市的公共生活就不可能按照正常运转,城市的内在价值也无法生动显现出来。现代化城市建设需要努力践行总体国家安全观,突出安全第一、预防为主,持续提升城市综合防灾减灾能力,建立抵御重大风险隐患的多层次城市应急管理体系,增强城市的安全韧性。 韧性安全城市是指城市具有较强抗压、适应、恢复和可持续发展能力,能够预防和抵御内外多种风险冲击。全面推进韧性安全城市建设是应对当前城市安全发展形势的客观要求,是推动城市治理现代化的重要内容,也是提升人民群众获得感幸福感安全感的必然要求。 城市韧性体现在许多方面,如经济韧性、社会韧性、空间韧性、生态韧性、治理韧性等。作为一项复杂系统工程,建设韧性安全城市要在尊重城市发展客观规律的基础上,从管理、技术、制度等多个方面持续推进城市治理现代化,统筹发展和安全,切实提升城市应急管理能力和可持续发展能力。今年的政府工作报告提出,要进一步增强城市安全韧性,提高城市治理现代化水平,努力走出一条中国特色超大城市治理现代化的新路。 燃气管网、交通设施、供水管线、电力系统……这些维系城市正常功能的重要基础设施,是城市安全运行的“生命线”。受极端天气影响,城市内涝让多地排水系统经受巨大考验;有的地下管网年久失修,引发燃气爆炸等安全事故;有的城市发生地面塌陷或桥梁垮塌……如何守护好城市“生命线”越来越受到关注。 近年来,聚焦城市公共安全、社区基础设施更新、城市应急管理等领域,上海开展了许多卓有成效的治理探索和改革创新,打造“全球最安全城市之一”的治理新名片。上海的城市安全对标全球最高水平、最高标准,全面筑牢城市安全底线。“安全生产是‘1’,其他工作是‘1’后面的‘0’,没有这个‘1’,后面再多‘0’也毫无意义。”上海市人大代表、上海市应急管理局执法总队总队长张之崟引用这一比喻来说明城市安全问题的重要性。他认为,拥有更高韧性的城市生命线系统和基础设施体系,是建设高质量韧性城市的基础和前提。 “城市地下空间,纵横密布的管网系统被视作城市运行的生命线,一旦破损、堵塞,都可能造成严重后果。”上海市人大代表、上海建科集团股份有限公司党委书记、董事长王吉杰表示,在全市范围内,对所有存量生命线工程系统进行全方位排查,形成统一的风险隐患清单,全方位提高应对台风、暴雨、洪水等极端天气灾害的抵御能力。“特别要更新升级老旧小区的水、电、气等地下管网系统,全面提升城市生命线系统的承载力和抵御力。” 更高质量的城市安全治理,不能等出现问题后亡羊补牢,应该要有预判和防范能力。韧性城市是个系统工程,提升城市安全风险防控能力,是实现安全治理关口前移、从被动应对到主动防御转变的基本策略。如今,政务服务“一网通办”、城市运行“一网统管”,逐步成为上海城市运行高效感知、高速响应的最强“牵引”,也是打造韧性安全城市的数据支撑平台。近几年,上海市不断增强城市治理的安全韧性,构建宜居、宜业、宜学、宜游的城市生活环境,为推进高水平文明城市建设打下坚实安全基础。 智慧之城,提高人民的获得感。智慧城市建设是信息化建设的大势所趋,将成为拉动经济增长的强大引擎。 以人民为中心推进新型智慧城市建设,要坚持“人民城市”理念,加快智慧城市建设步伐,构建城市运行和治理智能中枢,建立健全“大综合一体化”城市综合治理体制机制,让城市治理更智能、更高效、更精准。 推进数字共享是智慧城市建设的基础性工程。新一代信息技术中的算法、算力与大数据具有强大的连接能力,可以将城市治理对象、资源、工具等进行有机连接,疏通城市治理的堵点和难点,构建起信息全覆盖、要素全联通的城市治理全景“一张图”。要实现这一目标,就必须加强各类相关信息化业务系统的整合,推动建设统一的城市治理云平台,通过统一标准、统一数据接口等,打破部门间“数据壁垒”和“信息孤岛”。 近年来,各地围绕数字政府、智慧城市建设进行了大量的探索,如上海“一网统管”、浙江“最多跑一次”、福建“生态云”等,但仍然存在数字资源条块分割、共享不足,数字跨领域协同应用水平不高,跨部门、跨领域的数据融合难度大等问题,“部门墙”“行业墙”“地区墙”阻碍了数据的流动共享。智慧城市建设快速打破了信息孤岛和数据分割,从整体上加以规划,制定和推行统一的信息技术标准,推动数字资源跨部门、跨地区、跨层级共享,形成“横向共享交换,纵向对接贯通”的数据资源共享应用新格局。城市运行管理涉及的各个部门和系统有效连接起来,实现了数据共享和业务协同,提高了城市管理的效率和响应能力。如今,我国省部市三级互联互通、数据同步、业务协同的城市运管服平台体系正在加速形成,并将于2025年至2027年基本建成,届时城市运行效率和风险防控能力将明显增强,城市科学化、精细化、智能化治理水平将大幅提升。 从数字化到智能化再到智慧化,是推动城市治理体系和治理能力现代化的必由之路。近年来,各地更加注重依靠高水平的城市治理,提升城市内涵品质,增强城市的宜居性、承载力和竞争力。大数据、云计算、区块链、人工智能等前沿技术的运用,推动着城市管理手段、管理模式、管理理念创新,让城市变得更聪明、更智能,让民众生活更便捷、更舒适。 浙江省杭州市搭建城市级停车系统,推出“先离场后付费”服务,为市民提供“全市一个停车场”的体验,摸清全市泊位资源现状,实现全市停车资源的统一接入、动态发布和综合利用。依托城市大脑城管系统,杭州市整合原有的行业监管、综合执法、便民服务等资源,打造“横向到边、纵向到底”的城市运行管理服务平台。 山东省临沂市整合共享各类信息资源,绘制包括视频识别、餐饮油烟、渣土运输、运行安全、智慧停车、智慧防汛等城市管理全要素地图,建设综合性城市管理数据库,让各类数据关联起来、流动起来,实现“千万级秒查”“全类别数据分析”,让城市管理大脑“思考”缜密。 辽宁省沈阳市为城管执法工作开发了“好店铺”“柔性执法”“控渣土”“路长管家”等数字化场景,录入临街商户及单位、流动售卖等信息,同时接入全市道路卡口视频摄像头。这些数据正在从多方位多角度覆盖沈阳城管执法工作业务,助力城管执法工作向更及时、更精准、更贴近民生的方向发展。 时代的长河奔涌向前,高质量发展的浪潮下,一座座治理更高效、更精准、更智能的城市,正将“人民城市为人民”的理念真真正正落到实处,让人们生活得更安全、更美好。 (组图)广州城市风光 夜幕下的广州CBD 幸福之城,提高人民的成就感。用心用情为群众办实事、解难题、增福祉,以更有温度、更暖民心的措施纾解群众急难,“兜”起群众满满的幸福,用民生温度绘就城市幸福底色是人民城市的着力点。 一座现代化的城市不仅意味着美丽、洁净、便利的外在品质,更要具备绿色、健康、文明的内在品格。金秋时节,漫步无锡,处处皆是宜人的江南秋景图。悠游太湖边,秋水长天,鸟飞鱼跃;徜徉长江岸旁,水天交织,江豚嬉戏;信步梁溪河畔,举目远眺,碧波荡漾…… 近年来,无锡市打造“最干净城市”建设的内涵不断深化、外延不断拓展,从宏阔秀丽的“大写意”到精雕细琢的“工笔画”。当前,无锡正深入推进城市精细化管理工作,竭力建设环境优美、秩序优良、生态优越的宜居之地,进一步打响“最干净城市”的城市品牌。 从街巷品质提升,到公共座椅新改建,从桥下空间盘活,到停车管理升级……无锡以打造“最干净城市”为抓手,精心设计、匠心改造、耐心维护,全方位焕新城市空间细节之美,将城市的“干净指数”转化为老百姓的“幸福指数”。 去年,无锡市区新增公园绿地面积约306万平方米,绿道56.8公里,新改建公园游园、口袋公园91个,道路绿化提升改造29条,进一步营造出“推窗见绿、出门见景”的城市生态,同时通过背街小巷治理、桥下空间改造等一个个细致入微、真实可感的治理举措不断丰富城市功能,提升城市内涵。 今年,无锡将继续推进“幸福洁美”场景扩容,新改建公厕90座,新增公共休憩座椅2000个,打造 “席地而坐”城市客厅40个,同时积极推动生活垃圾分类,以绣娘的真功夫,织就城市生活的多维“幸福景”。 细节之处,足见用心。无锡积极践行“人民城市”理念,聚焦百姓所需,用心打造“家门口的幸福”。为了进一步改善环卫工人工作生活质量,无锡率先实行“爱心早餐”工程,全市近1.2万名一线环卫工人,享受到由政府买单的免费早餐。 为了解决“停车难”这一城市通病,无锡探索出了自己的一套“解法”。见缝插针新增泊位2万个,打时间差引入车位共享单位8873个,建设 “先离后付”智慧场景超1000个……一套精细化治理“组合拳”,正加速攻坚中心城区和重点场所停车难题。 城市发展不仅是“颜值”的提升,更多的人文关怀也在细节处彰显。一场场“净之美”的城市“蝶变”让无锡变得更加整洁有序,也让更多市民感受到了这里的城市温度。 宜居之城,提高人民满意感。住房舒适、社区和谐及城市宜居是城市规划与更新的理想蓝图,城市更新,一头连着历史,一头连着未来,承载着人民群众对美好生活的期盼,与一座城市的竞争力、活力、魅力密切相关。 城市的生命在于发展,实施城市更新行动是适应城市发展新形势、推动城市高质量发展的必然要求。现代化城市建设的重大任务就是提高城市的国际化和知名度,从而提高人民的满意感。在重庆市九龙坡区民主村社区,一封寄给“美好生活奋斗者”的巨大信封,几乎铺满一面红色的墙。市井烟火气与新潮现代的时尚范儿融合交织,让这里成为新晋网红打卡地。 民主村社区是一个老小区,最老的建筑房龄超过70年。过去这里配套不足、功能缺失、交通拥堵、环境脏乱……居民常用“旁边是商场,我们是乡场”来形容社区与城市之间的发展落差。 2022年初,民主村社区启动更新项目。通过“留、改、拆、增”,社区既保留历史印记,又完善居住功能,不断将居民的需求清单变为幸福账单,成为城市更新的一个生动样板。 社区里与居民相伴20多年的黄桷树,见证了城市更新的温度。居民陈代蓉说:“社区人都对它有根深蒂固的情感,因为这是我们自己栽的树。”城市更新项目团队在改造过程中将树完整保存下来,让城市留住记忆,让人们记住乡愁。 如今,老旧居民楼穿上“新衣”,管线“蜘蛛网”下了地,社区食堂饭菜飘香经济实惠,街巷道路亮堂而整齐,黄桷树下的老社区焕然一新。 近几年,重庆市大力实施基础设施更新,建成了全世界规模最大的山地城市轨道交通运营网络;实施老旧小区更新,98个“久建未完”项目累计处置67个,实施城镇老旧小区改造1.87亿平方米,1.8万户居民“出棚进楼”;实施美好社区更新,聚焦完善社区服务功能,建成完整社区562个,探索首批现代社区试点40个,加装电梯4700余部,建设口袋公园190个、社区体育文化公园134个;实施公共空间更新,109公里滨江岸线贯通57公里,为市民、游客提供了高品质的亲水空间,改造提升街头绿地、“坡坎崖”“山城花境”品质4233万平方米,更新城市公园230座,建设山城绿道288公里;实施设施设备更新,推进老旧管线改造升级,城市建成区排水管网密度达16公里/平方公里,整治城市内涝风险点178个。“海绵城市”达标排水分区数量达466个,达标面积占城市建成区的40%,增强城市雨水就地消纳、滞蓄能力。今年6月,重庆成功入选首批中央财政支持的城市更新行动试点城市。 重庆,这座拥有山水之美、文化底蕴、经济活力和友善氛围的城市,确实有理由被称为“最宜居的城市”。它不仅以独特的地理环境和温暖的气候吸引人们,也以完善的生活便利、丰富的文化氛围和蓬勃的经济发展赢得了人们的青睐。 美好之城,提高人民的归属感。一座城市能否让人产生归属感,绝不只是因为一栋栋高楼大厦、一串串经济数字,更在于它提供了什么样的生活方式、是否关注每扇门后的幸福。 美好宜居之城,应该“长”什么样子?显然,没有固定模板,亦无标准答案。近年来,广州已六获“中国最具幸福感城市”,入选“十大旅游向往之城”,跻身外籍人才吸引力指数全国前三,被网友称为幸福感最高的一线城市。 广州之美,无须刻意寻找,入目已是碧波环绕、草木兴盛,开门见绿、推窗见景。江上清风、山间明月、古木碧道,让人望得见山、看得见水、记得住乡愁。广州打造美好宜居之城不只重颜值,还重内涵、重韵味、重气质。近年来,广州以“绣花功夫”强化历史文化遗产保护,在骑楼间、在粤韵里、在石板街上精雕细琢、以文润心,让广州城脉、文脉、商脉熠熠生辉,让城市“老”的魅力愈发凸显。 以养老为例,在广州,长者饭堂守护“舌尖”幸福,颐康中心回应所需所急,适老化改造消除生活痛点,旧楼加装电梯累计数保持全国第一……广州坚定不移在高质量发展中增进民生福祉,一件件民生实事正是对“美好宜居”的生动诠释。 “城,所以盛民也;民,乃城之本也。人心往之,城必兴焉。”广州始终把人民放在心中最高位置,把惠民生的事办实、暖民心的事办细、顺民意的事办好,让群众生活更方便、更舒心、更美好,让美好宜居成为城市更耀眼的品牌、更亮丽的名片。 人民城市 美好生活的有力依托 民为邦本,本固邦宁。建设好人民城市,要倾听人民群众呼声,聚焦人民群众需求。要有“春江水暖鸭先知”的敏锐,深入开展调查研究,深入群众生产生活一线,了解人民群众对城市建设的建议和期盼,真正做到问需于民、问计于民。实践证明,想群众之所想,急群众之所急,善于从群众的建议甚至批评中审视工作、衡量得失、发现问题,城市建设就能经得起实践的检验,经得起历史和人民的检验。 建设好人民城市,要激发人民群众参与城市建设的积极性。要相信人民群众的智慧和力量,充分发挥人民群众的主体性,调动人民群众参与城市建设的积极性和创造性,激发他们与城市共发展的责任感和使命感,变“要我参与”为“我要参与”。这也要求城市治理者和决策者积极回应人民群众的声音,着力破解民生难题,增强人民群众的获得感和安全感。同时,创新和拓宽人民群众参与城市建设的方式和途径,真正共治共管、共建共享。 建设好人民城市,归根结底是要让人民群众共享城市发展和建设成果。把宜居宜业作为城市建设的目标,把人民生命安全和身体健康作为城市发展的基础,持续推动在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶等方面取得新成绩。 党的二十大报告指出,要坚持人民城市人民建、人民城市为人民,提高城市的规划、建设、治理水平,加快转变超大特大城市发展方式,实施城市更新行动,加强城市基础设施建设,打造宜居、韧性、智慧城市。 在发展浪潮下,一座座治理更高效、更精准、更智能的城市,正将“人民城市为人民”的理念真真正正落到实处,大力推动现代化城市发展的“破局”与“蝶变”,构筑出更多宜业宜居的人民之城、幸福之城,让人民群众生活得更安全、更舒适、更美好。

责任编辑:王灿灿 校对:海洋