2025-05-20 17:02:29 作者:毛欢

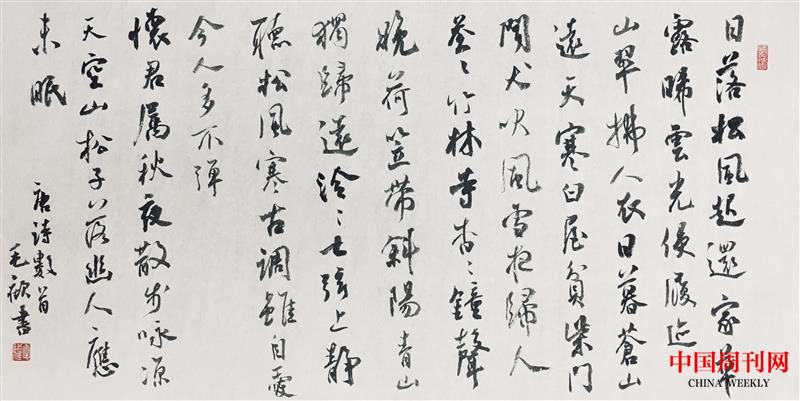

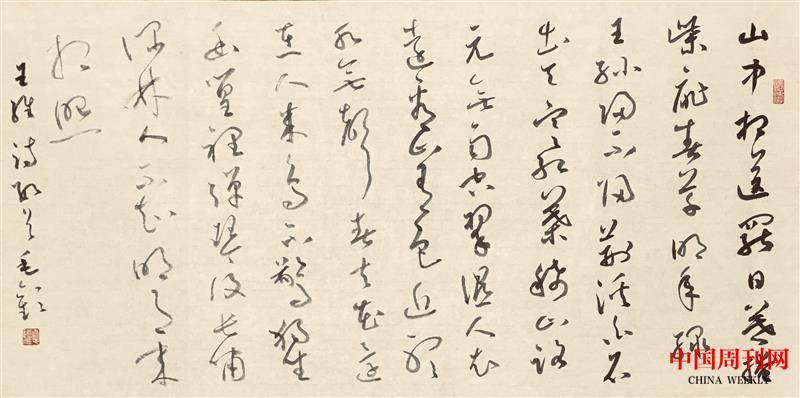

行书 《唐诗数首》69×34.5cm 2023年

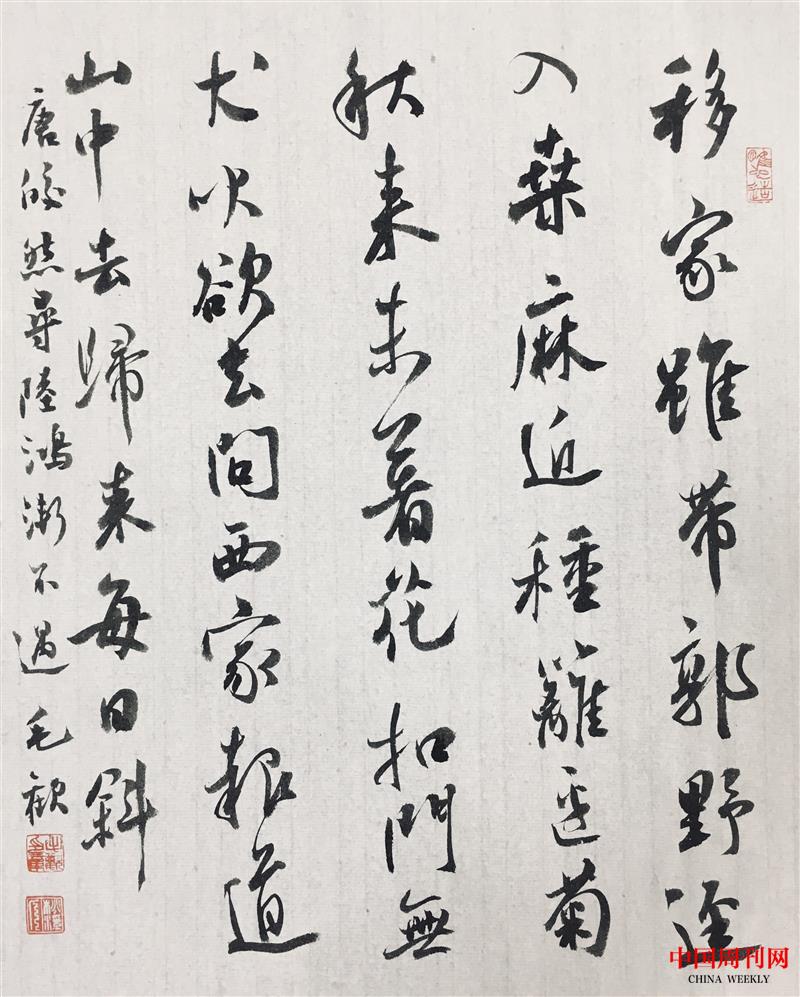

行书 皎然《寻陆鸿渐不遇》27.5×34.5cm 2023年

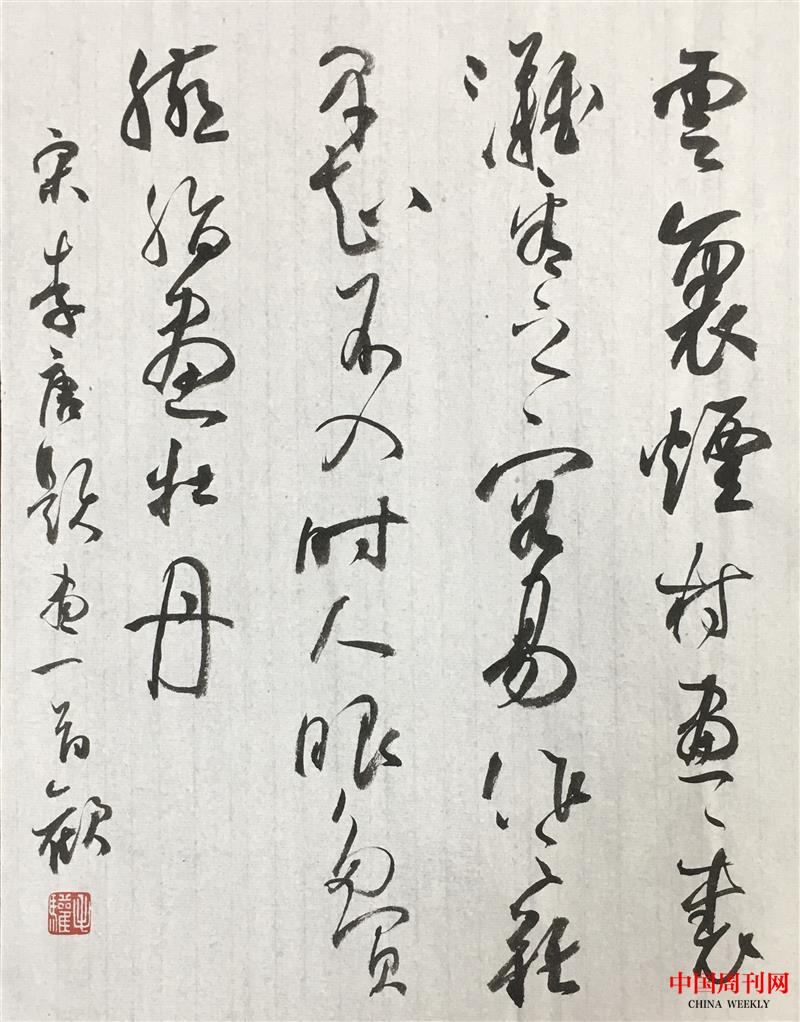

行草 李唐《题画》 27.5×35cm 2023年

书法的学习绝不可能一蹴而就,即便基本功扎实技法熟练底子深厚,若要将诸多新的想法融入创作之中,使其毫无违和感且能立得住,这需要时间的沉淀。我想,从古至今,每一位从事艺术之人都不愿去做一成不变的重复之事,总是期望“自出新意”。清代郑板桥曾言:“删繁就简三秋树,领异标新二月花。”但往往理想很丰满现实很骨感,所以,历史上能载入艺术史册的艺术家也寥若晨星。

我投身于书法创作研学已多年,依据自身的个性喜好很早就确立了以行草书创作为主的学书路径。在取法上以“二王”主脉为宗,从魏晋时期的“二王”到唐代的颜真卿、张旭、怀素、孙过庭,宋代的苏、黄、米、蔡以及元明清的赵松雪、王铎、傅山、董其昌、八大、何子贞,直至近现代的林散之、白蕉等,均有所涉猎。近些年来创作基调从起初的“二王”帖学书风逐渐向碑帖互融转变。这种转变也是试图不再重复自己的老套路,期望能够有所“立新”。碑帖互融的书风不是新样式新命题,但仍有创新发展的空间。在清代、民国直至当代有许多较为成功的实践者也可参考借鉴学习,例如何子贞、赵之谦、康有为、吴昌硕、于右任、沙孟海、林散之、徐生翁等诸大家。

书法虽是先讲继承再谈创新发展,但是直接拿来一味地复制古人,即便摹得再像以至于令人惊叹,其在艺术上的意义和价值似乎也不大。全盘摹古创作至多作为阶段性的技法训练书写,不能当作最终的目标。因此我给自己的“立新”定下总体要求,即“不重复自己,不跟风今人,不复制古人,自然出己意”。在破与立中需要不断地有新元素、新想法的加入,也会摒弃一些过往的惯性书写。但在此过程中的取舍要把握好一个“度”的问题,就拿碑帖互融来说,在自身原有的帖系书风用笔、结字习惯规律之下,融合几分碑面碑味才算合适?改得面目全非自然不可取,变得紧跟时风潮流亦不可取。故而想要在继承中有所新意,既要不断涌现新的思路,还要拿捏好分寸进行尝试性书写,而后纠错改造。

在书法的“寻道”之旅中,是在仅有的一点空间夹缝中求生存谋发展,有点类似于杂技中的走钢丝表演,道路狭窄但还得玩出些新花样,这就需要一些寻新求变的方法和途径。

针对碑帖融合的学书探索新路径,近年来,我加强了篆隶书和六朝碑版的研习,也期望能从这些书体中获取一些新的感悟。长期单一地从事行草书的创作,容易陷入薄滑、轻率、粗野、媚俗的困境。篆隶书作为书法发展的源头,从字法的角度来说,保留了汉字早期的形态和演变轨迹,许多草书的符号化写法根源在篆隶。通过对篆隶书的研习,能够深入了解汉字的演变过程,在行草创作中更精准地运用省略变形之法,从而避免写错字;其次,篆隶书的线条大多古朴、厚重、苍茫且韵味十足,通过研习能够极大地丰富帖学行草书的线性线质,提升作品古朴的境界和耐看程度。六朝碑版的书法风格多样,在笔法上更是熔篆、隶、楷于一炉变化无穷,结体或严整或奇纵,天马行空不拘一格,为丰富行草书的笔法提供了更多的变化和可能性。时常玩味碑版,会有蛟龙探海新意迭出之感,是行草风格打破常规开拓创新的无尽宝库。至于风格的形成么,绝非一朝一夕之功,那真是可遇而不可求之事,这种如同开盲盒般的水到渠成,也是书法作为艺术存在的可贵之处。

之前所谈的乃是“字内功”,讲得多了往往令人唏嘘,那就聊聊书法本体之外的“字外功”吧。

书法艺术的寻新求变不仅局限于书法本体,还可以从一切能够汲取参考的艺术与生活当中去寻觅一些灵感和经验,比如诗歌、绘画、篆刻、音乐、舞蹈、武术、游历,等等。

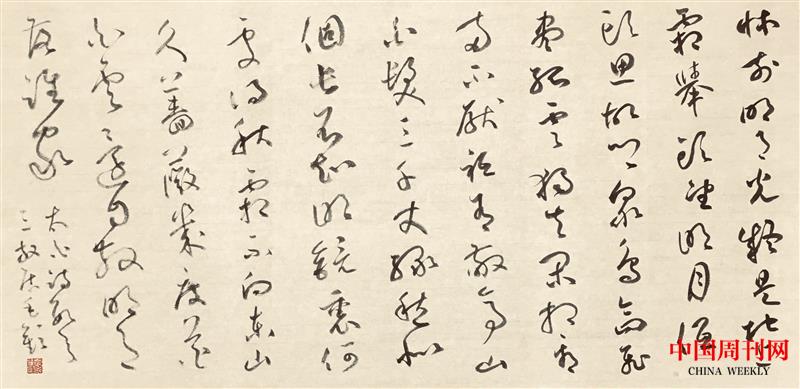

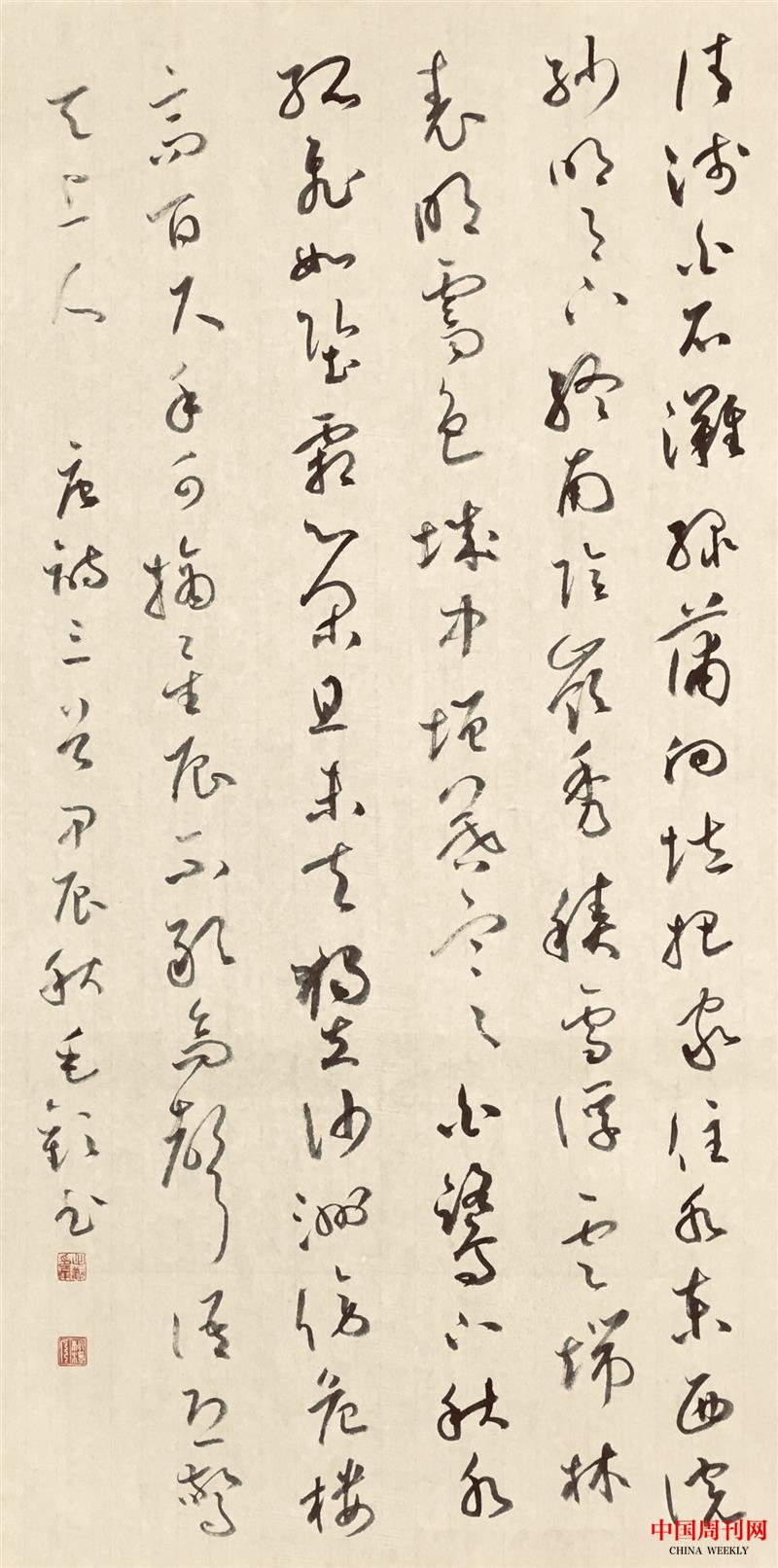

草书《李白诗数首》70.5×35cm 2024年

草书《王维诗数首》70.5×35cm 2024年

草书《唐诗三首》70.5×35cm 2024年

于我而言就不得不提及近来关注的美食了。古人以酒促书,王逸少兰亭雅会“一觞一咏,亦足以畅叙幽情”写天下第一行书《兰亭集序》;杜甫《饮中八仙歌》写张长史“张旭三杯草圣传,脱帽露顶王公前,挥毫落纸如云烟”;怀素也是“狂来轻世界,醉里得真如”,喝着喝着“颠张醉素”便留在了历史的长河之中。我不善豪饮,但效仿苏东坡先生“好吃”也未尝不可。

大家熟知苏东坡爱美食,曾用他的独创法煨制红烧肉,酥香味美肥而不腻,后世将此命名为“东坡肉”。我追随其美味,常遐想他的书法风格是否也从品尝美食中获得。

黄庭坚曾笑评东坡先生书法是“石压蛤蟆体”,我倒更倾向于评价其字如所创的“东坡肉”一般有“肉味”,用笔丰腴饱满有“肉感”,体态偏方排列有“肉型”,墨色晶莹乌亮有“肉色”,我尊其为“东坡肉体”,如果苏东坡知道我如此品评他的书法是否也会豁然一笑?

艺术源于生活,也在生活中提炼。谈及美食与书法还有更多关联,比如选菜时首先选择符合自己口味喜好的,这就如同在书法中选择适合自己心性的书风路径一样,是一种本能的驱使。还有在品尝过程中那或浓或淡的酸甜苦辣咸,以及对于佐料与火候的把控,也像极了书法中枯湿浓淡、提按顿挫之“品”。倘若出现了融合经典的“创意菜”,那就更值得关注了。此处的比方就如同上文所说书法中的“碑帖融合”之意,不一定都能成功但重在创新尝试,孰优孰劣就留给诸位方家评说了。

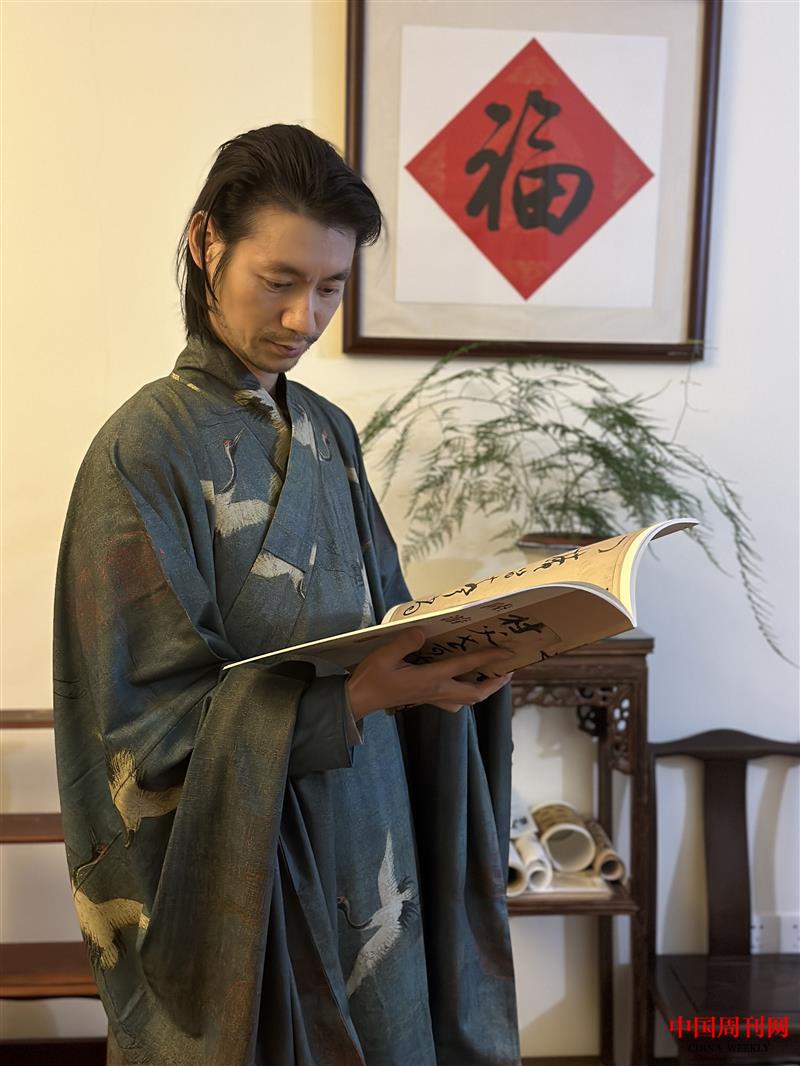

毛欢,中国书法家协会会员、江苏省书法家协会会员、江苏省硬笔书法家协会理事兼创作委员会委员、无锡市硬笔书法家协会副主席、无锡市青年书法家协会副主席、江南大学书画研究所研究员。现供职于无锡市文化馆,任副研究馆员。

编辑:超级管理员