2022-02-25 16:53:04

王殿举,又名南文元方,无无斋主、京华虚静书屋,1935年10月生于河南省鹿邑县,学者,诗人,书画家。现为中国老年书画研究会会员、中国书法研究院会员、中国书画艺术家创作中心特级书画大师、中国禅林画院顾问、中国老子书画院院长。在文化艺术中的多个领域都有着不俗的成果。曾主编新中国成立之后第一部《鹿邑县志》,早在2003年便随中国书法美术作品展访日代表团出访日本,作品多被国内外友人收藏。退休后的王殿举老师一直从事老子文化的研究,出版《老子》传记,他的作品《老子画传》——120米的国画长卷,从钓鱼台国宾馆举办首展后,在世界各国巡展。而后又相继出版了《画说老子》丛书八部等。他的山水画作曾被央视七台、国务院扶贫办、国家博物馆和河南省委办公厅收藏。近年来,潜心创作出数百余幅有关《陈抟传》的高质量国画作品,另有《山水画选》、《花鸟画选》等成书待印,年已耄耋,笔耕不辍。

艰难困苦中依旧热爱艺术

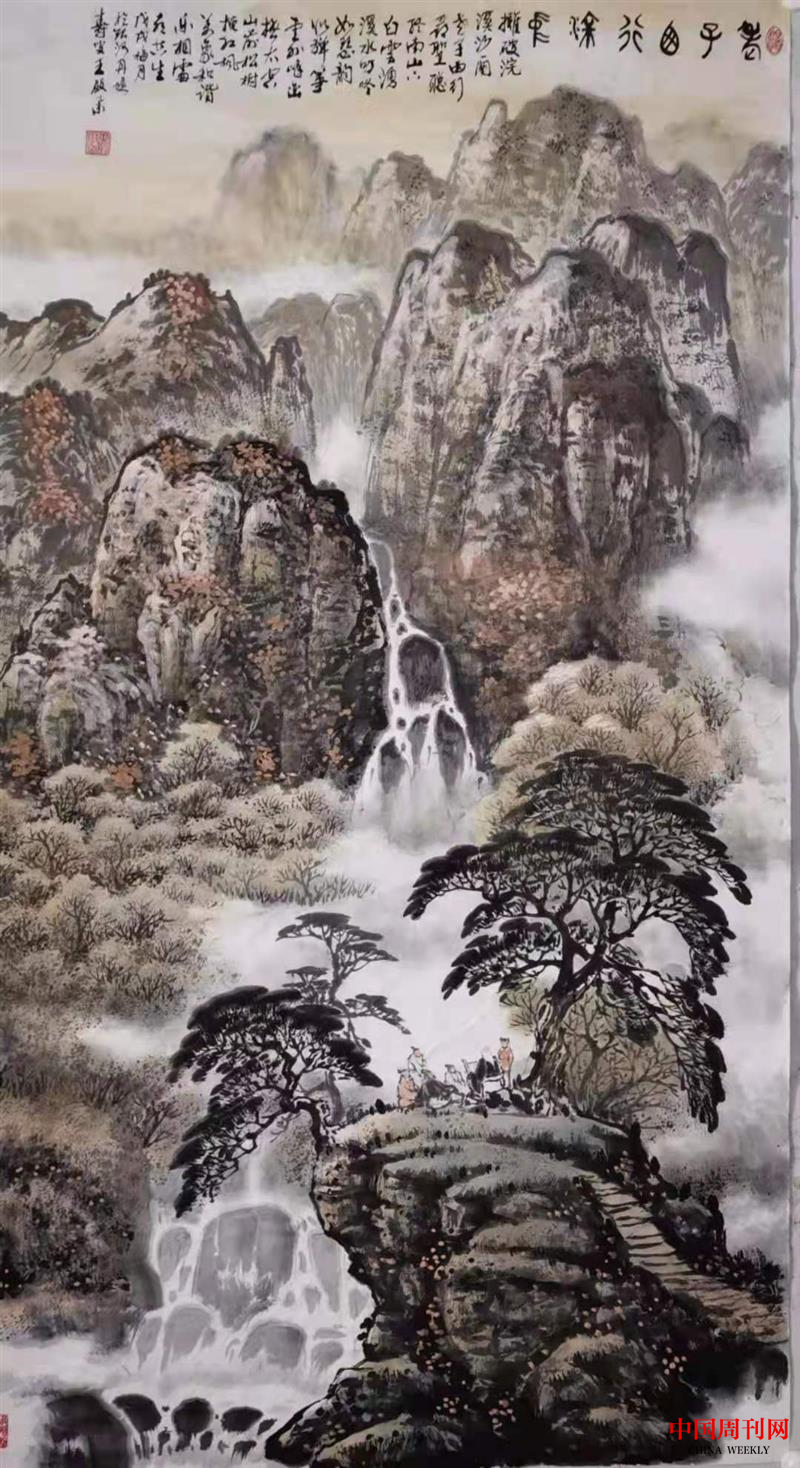

有人评价王殿举老师的画作布局恢宏,气韵流畅,不仅继承传统精髓,更融入西法的光影透视,法古变今,注重形式的创新,从《道德经》中获取灵感,以造化为师,道法自然,知白守黑,有着颇具神韵的艺术风格。能被这样高度的评价,除去王殿举老师数十年来的不断精进技艺,更离不开生活经历赋予他的沉淀。于1935年出生于河南省鹿邑县玄武集的王殿举老师,家中本是一户较为富庶的农民家庭,后因祖父嗜赌,家产输尽,祖母领两个姑母沿街乞讨,后在地主家当佣人,只到解放后才回到家中与家人团聚。“我三岁时父亲便去世了,与伯祖母和母亲相依为命的过日子,小时候,就喜爱家乡各种传统民间艺术,常常在一幅书法或画作前观摩,不愿离开。”也正是这一份骨子里的热爱,为王殿举老师他以后走上绘画艺术之路埋下了伏笔。在抗日战争结束后,王殿举终于有机会开始去学校念书。但在1947年春天,仅仅在私塾读书两个月的王殿举老师,又因战乱塾馆停办辍学了,终于在当年秋天,迎来了解放。“在1948年春,玄武区在东街办小学,我入五年级学习,当年秋升入六年级。学校成立宣传队演戏,我演《白毛女》的喜儿,在《血海深仇》里亦演女性角色。”王殿举说到,后来王殿举老师又由于生病耽误了一段时间学业,在痊愈后参加了区业余剧团。谈到那段难忘的经历,他说道:“那个时候虽然年龄小,但很要强,生旦净末丑各个角色都要挑战一下,后来嗓子累坏了,无奈于52年九月放弃了演戏,考上“鹿短师”(短期教师培训),第二年春天就分配到邱集乡担任小学教师。“在邱集任教一年后,我又考上了淮阳师资轮训班。当时我任班团支书,那个班几乎全是鹿邑人,全都有着一股子干劲,是全校最牛的一个班,全校24张奖状,我们班就拿了23张,这在当时是很让人意外的事。”

丰富经历打下牢固基础

再到后来,差不多上世纪50年代末,据王殿举介绍:“那时候的我念完书回家,就被安排到街上画宣传画、写宣传材料等。画的大多是具有当时时代感的作品。后来人民公社建起,我又在区剧团担任编剧和导演,这也给我后来的写作与画画打下了非常良好的基础。”

“记得1963年我回到老家,那个时候公社食堂停伙,没饭吃,按照当时的口粮标准,一口人一年就是60斤红薯干。”王殿举说道,“没办法,我得走出去讨饭吃,借了姑父家的一辆自行车,第二天就跑到安徽省临泉县,在县城开始摆摊画画,没想到摆了一天地摊,围观的人不少,称赞的人也不少,可就是没人要我的画。当时想起一家人在忍饥挨饿,我如果挣不到钱,我真的心急如焚,但是没想到的是,到了第二天,恰巧遇到一个卖竹板字的柘城人,他看了我的画,赞不绝口。听说我卖不出去时,就让我看他怎么卖。我看了他写字卖画的全过程,根据他的方法,我在街上摆摊,先念一段唐诗宋词,然后讲一段古人収存艺术品升值的故事,一下子就引来了很多购买者,生意很红火,好的时候一天挣几十块,这让我在惊讶的同时又充满了信心”王殿举说道。于是,王殿举下定决心,不局限于一个地方,从临泉到息县等地卖画。据介绍,在那个时候,王殿举老师开始在画普通画作的同时,开始涉猎画一些山水、花鸟类的画。后来在百货公司画商品宣传画,王殿举的一副《西瓜》博得满堂彩,一举成名,从此在当地家喻户晓。“后来我又开始画主席像。起初一张就收费几块钱。那时候县城各机关争挂主席像,很多地方排队找我去画,一天可以挣一百多块,从鹿邑到亳县、太和等地,我画的主席像是颇受群众欢迎的。”王殿举说,这一时期,积累了大量的生活经验和创作经验,为后来的作品创作打下了更多更深厚的基础。

从《道德经》中汲取养分

上世纪80年代,王殿举老师被调入县志办工作,在县志办工作的十多年间,承担了主编县志的工作,“那时候非常辛苦,心里也是有一股信念,要把工作做好,没成想累的我牙齿脱落了,头发胡子也变白了,颈椎还出了毛病,直到很多年我去北京以后,才把颈椎的问题通过治疗和调养弄好。”就是在这样不辞辛劳的工作中过程中,王殿举老师不仅仅让自己对于历史文化等画外功底进一步提升,更是比较彻底的了解到了老子思想。他发现老子的思想非但是政治与哲学的,也对绘画艺术有非常微妙真切具体的指导意义。也是从那个时候开始研究老子思想,写出关于老子《道德经》的万言感悟。特别是在退休以后,王殿举老师更坚定了深入研究老子的想法。“我在退休后就有了想画老子、写老子的想法。但是那时候在本地呢,求画者络绎不绝,无法让自己安静下来。”王殿举谈到去北京的原因是说道,为了写老子画老子弘扬老子的学问,毅然背井离乡去了北京,开始了有关老子的研究著述工作。“我到了北京后,再次深入读了《道德经》。”从那里开始,王殿举老师就开始更专精的动笔画老子,历时两年时间撰绘就了《画说老子》一书,2004年出版,自那里以后,更多人看到了王殿举老师对于老子独到且深入的理解,全国各地的老学研究会纷纷邀请讲学任职。2010年5月,新书《老子》面世,并被邀请参与《老子传奇》影视连续剧的顾问工作。

后又编绘的《画说老子》系列丛书,其中有《老子百年人生路》、《老子百米画卷》、《诗词书画说老子》、《丹青故事说老子》、《老子的研究与体悟》等一共八部专著,里面关于老子的画作更是多达一千多幅。

尊重历史,大事不虚

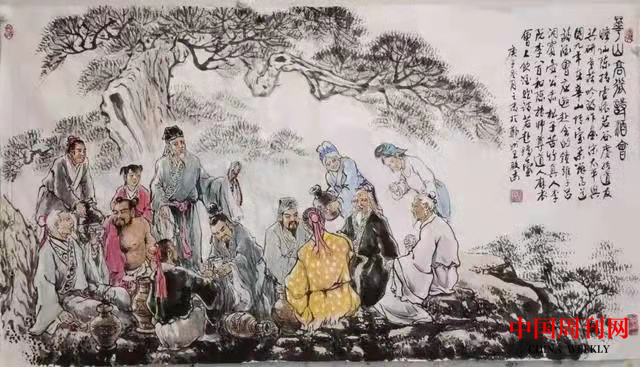

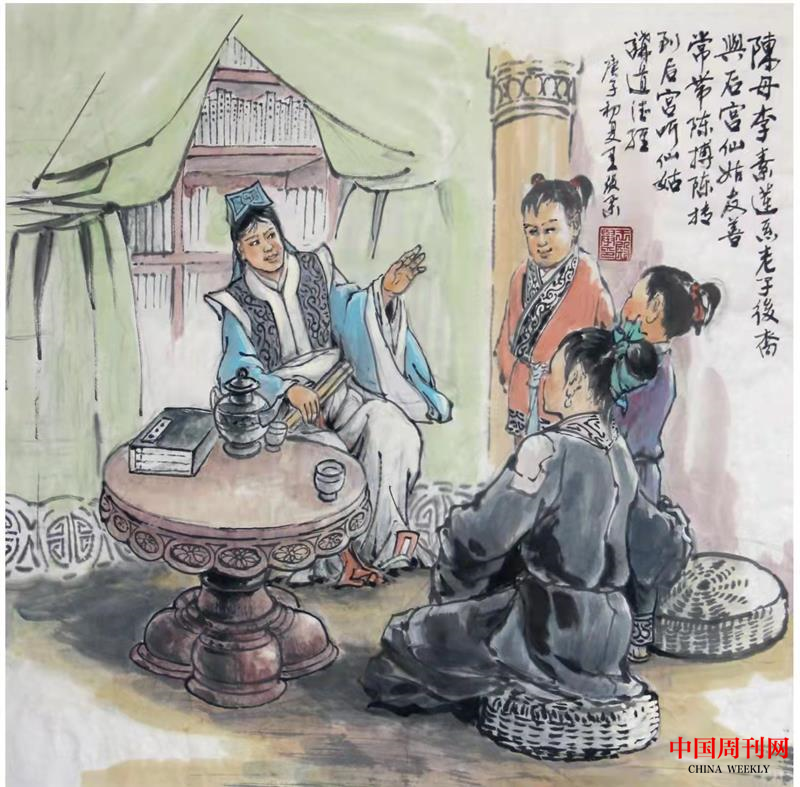

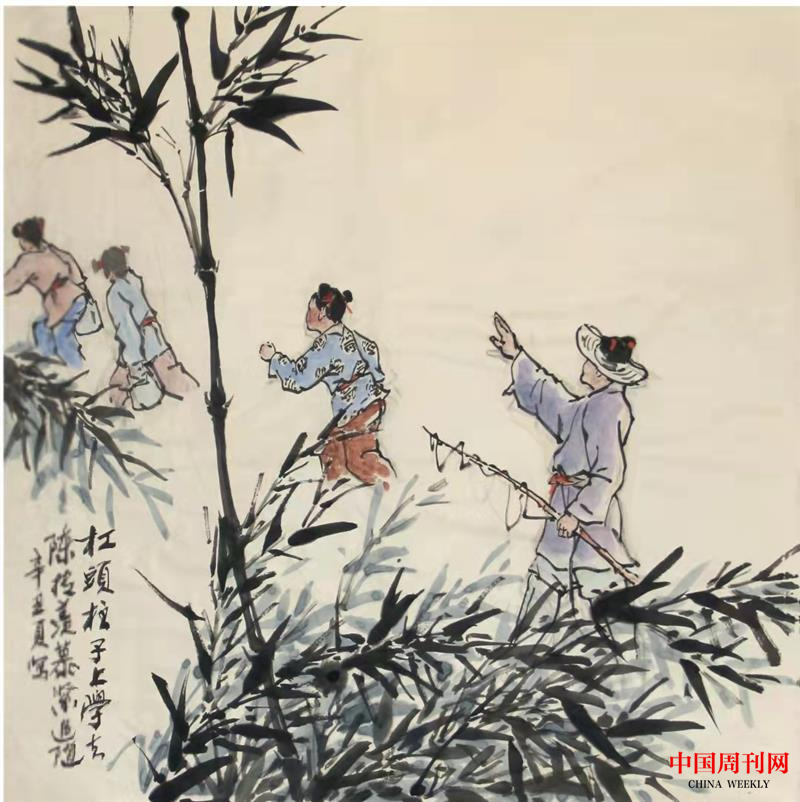

陈抟,字图南,号扶摇子,别名白云先生、希夷先生、清虚处士。是我国唐末宋初五代十国时期的著名高道。陈抟学识无比渊博,在道学、易学、内丹、养生、书法、诗词等领域均有着十分突出的贡献,根据记载,陈抟曾先后受到周世宗柴荣、宋太祖赵匡胤和宋太宗赵光义求教和召见,并分别赐号“白云先生”、“希夷先生”。他还被后人尊为“陈抟老祖”、“睡仙陈抟”和“希夷祖师”。宋太宗赵光义更是曾说道:“抱道山中,洗心物外,养太素浩然之气,应上界少微之星,节配巢由,道遵黄老。怀经纶之长策,不谒王侯;蕴将相之奇才,未朝天子。”谈起有关陈抟传的创作,王殿举老师说:“陈抟是一位唐末宋初,历经五代十国,十九位帝王,融贯道释儒三家的理学家,思想家,书画家,易学家,相术家,尤为突出的是继承和发展老庄哲学,成为有宋以来的道学宗师。能为鹿邑第二大先贤作传,是我的荣幸。”王殿举还说:“我做创作,一定是大事不虚,大事源于信史,一定会避开神话传说中违背历史的信口开河。每件大事和事中人物都有史可查。”在《陈抟画传》中,一位真实且高大的先贤圣者,经王殿举老师之手从史实中向我们走来,令人崇敬。

承古求新 高于生活

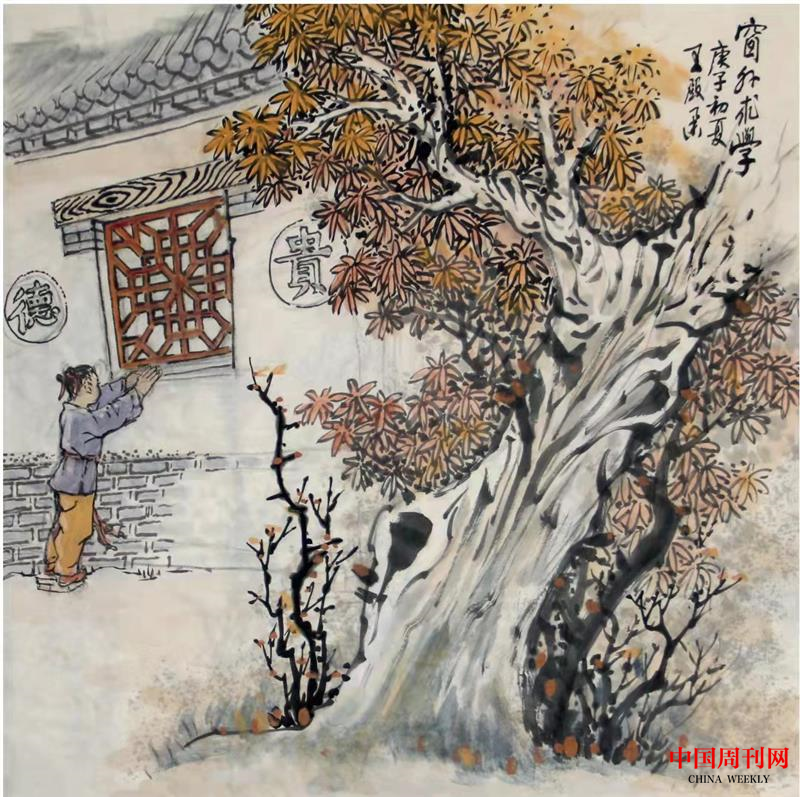

此次访问王殿举老师,同他聊起美术创作的心得,王殿举老师总结说:“承古韵而求新是我一直秉承的理念,例如多点透视是我们的传统,而焦点透视是西方的东西,但其实这两者都是可以为己用的,就像西方重视“光”,像我对反光、背光这些创作中的点就会加以研究与注意。总而言之,传统中的精髓一定要承袭,但是其他方面好的东西也是一定可以学习借鉴的,集众门之所长。”

王殿举老师有着非常丰富的精神世界,对于东西、新旧有深刻的理解,在承古求新的路上,他执着探索,勇于创新,将雕塑、油画、书法中的技法融入中国画,将西方写实与东方意象融合到了一起。他的水墨天地中有了更多的缤纷五洲,每一幅画更加栩栩如生,墨韵浓、重、焦、淡相渗叠,使线条中显出用笔凝炼和沉健。画风蓬发而磅礴,含义深厚而精诚,带给人强烈的震撼。

除去这个,王殿举老师还说道:“艺术是源于生活的,但是艺术又一定要努力高于生活,一个画家的一幅画,有时候完全不仅仅是一幅画这么简单,更是代表着那个画家整个艺术之路的最高积累,比如说每一个画家都要写生,但是我在真正创作一幅画的时候,是不能全用写生的心境与角度去创作,然而没有大量的写生基础,又是无法创作出好的画作的,听起来复杂而矛盾,实则不然。写生就像生活中的积累,这就叫做艺术源于生活,但又要高于生活。”每一次的写生、每一天的生活,都是可贵的人生感悟,而每一次出品的画作,则是建立在这些可贵的人生感悟上提炼的精魂,如王殿举老师自己所言:“所贵者感、所画者魂!每一次的写生对任何画家来说是无比的可贵经历,但每一次的创作一定要融入自己精神里的魂,才能画出好的作品!”色相非相,空相真如,画中的山与水,早已超脱写生时眼睛里看到的山与水,而是在胸怀中、魂魄里的山与水,人与物。

尊重传统又敢于大胆创新,热爱生活又高于生活的王殿举老师,从少年时期的热爱到现在的画有所成,从老子到陈抟,从写生到创作。将艺、情、道融入了书中画中,在艺术世界的经天纬地中寻到了自己的体悟。

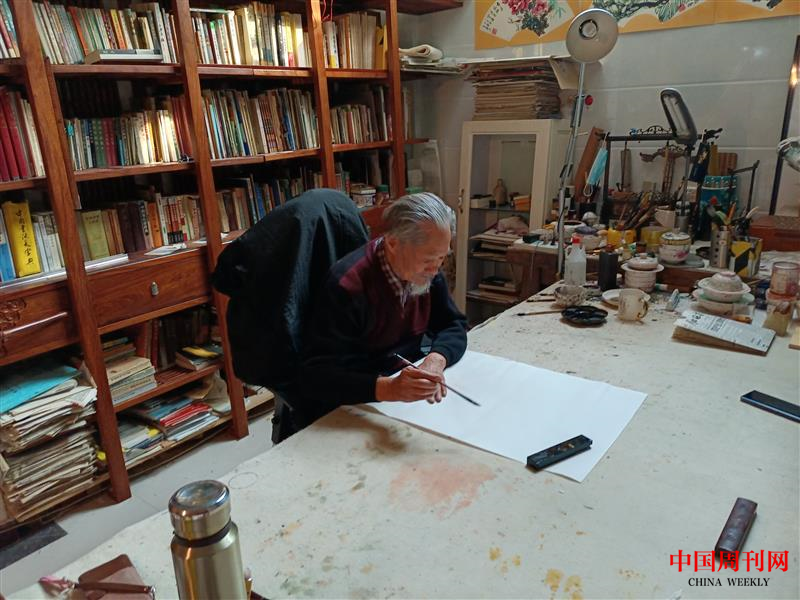

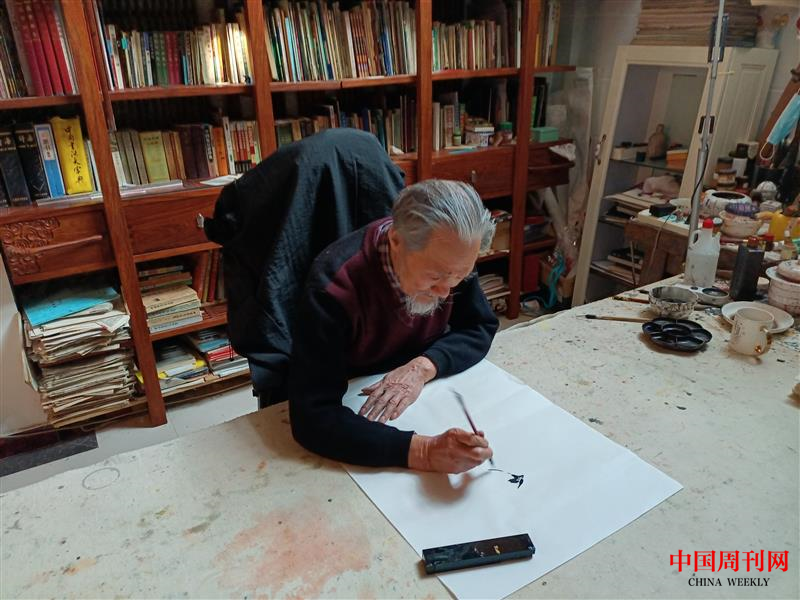

此次访问结束后,王殿举老师又一次拿起笔,现场作画,画笔与宣纸结合的刹那,便如同金风玉露的相逢,已胜人间无数。寥寥数十分钟,一幅画作便完成,在场的人无不还陶醉在王殿举老师用画笔纤云弄巧、飞星传恨的过程中。本次与王殿举老师短暂的相会如梦如幻,令人依依不舍。能感受到,他的每一幅画里,都藏着天高云淡,水秀山青,以及他心中的无限广阔。(文: 王行也)

编辑:杨文博